English

English

English

English

-

时间 2024-11-25

时间 2024-11-25

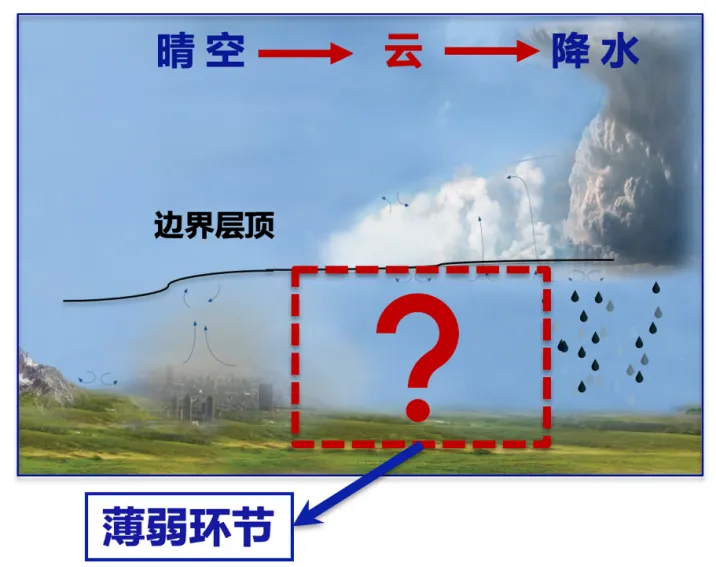

图1. 对流触发前云下边界层热动力廓线观测不足是困扰强对流天气短临监测预警的薄弱环节示意图。

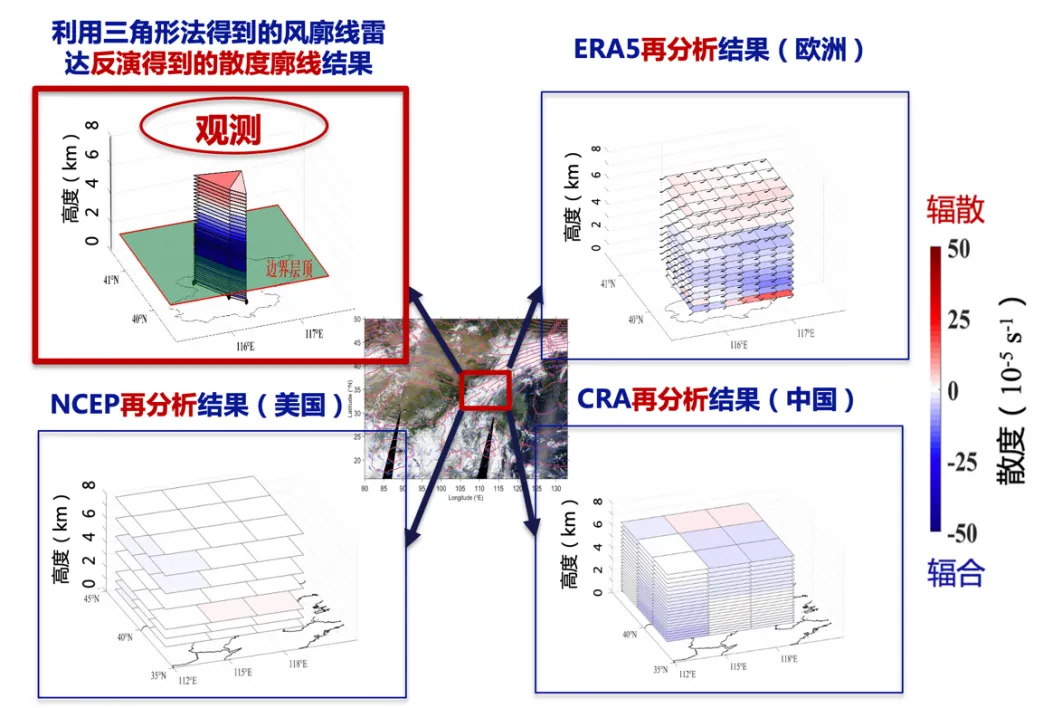

突破的关键:中尺度风廓线雷达观测组网

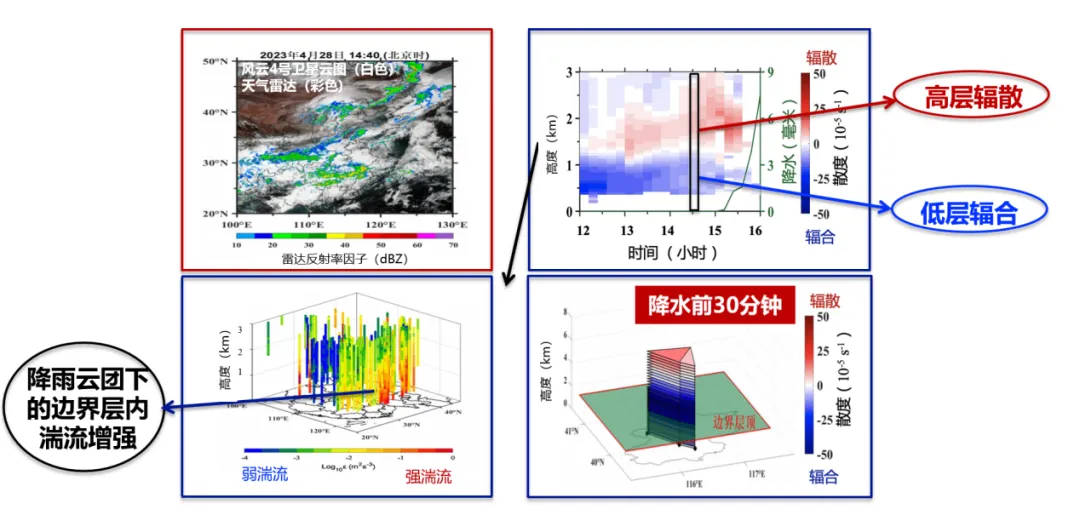

图3.风廓线雷达中尺度网反演的大气动力参数廓线首次用于2023年4月28日北京冰雹天气复盘。左上图中为该日14:40风云四号卫星云图和天气雷达回波,展现出京津冀地区受位于内蒙古中东部的冷涡云团影响下爆发的强对流天气。右上图为北京地区风廓线雷达反演得到的散度廓线(填色)和降水(绿色实线)的时间演变。在15:10北京降水发生前呈现低层辐合,高层辐散的大气动力环境。右下图为降水前30分钟北京上空风廓线雷达三角形组网反演得到的散度精细的垂直结构,存在明显的低层深厚辐合的动力廓线信号,利于气团垂直上升触发对流。左下图为利用全国风廓线雷达反演得到的边界层湍流强度(填色)垂直分布,北京上空降水云团下伴随着边界层强湍流现象。

破解垂直观测“大网捞小鱼”困局的有益尝试:观测与预报互动的目标观测

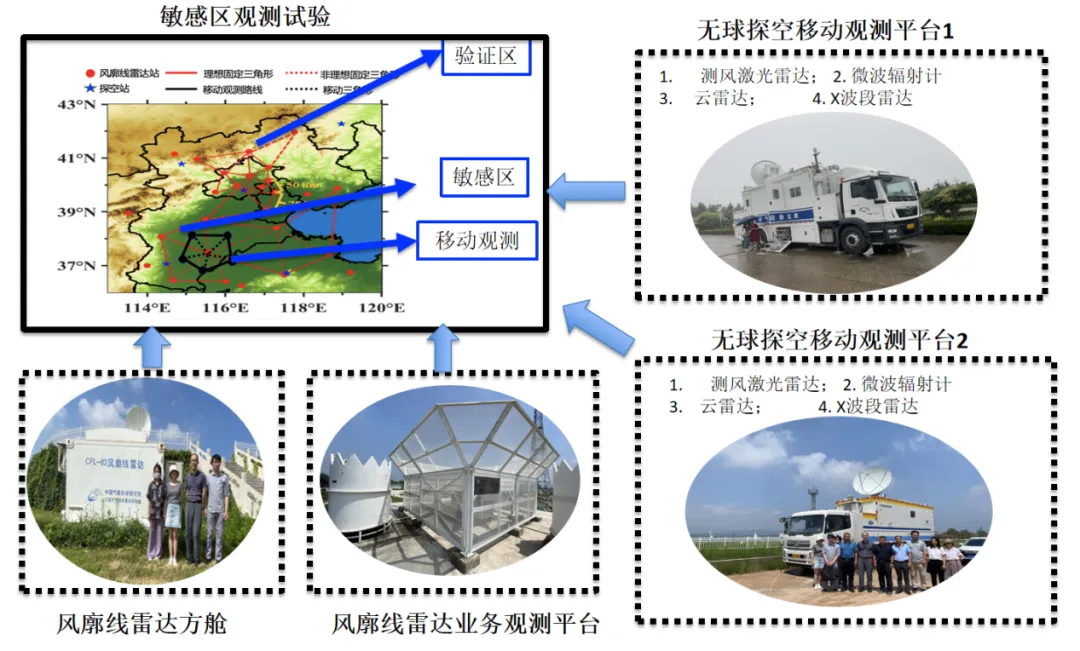

尽管北京、上海、成都等大城市的风廓线雷达站点密度可基本中尺度天气的观测需求,但在更大范围的地区,现有的地基遥感垂直观测网分布还存在疏密不均,“大网捞小鱼”的问题。为破解这一难题,提高京津冀地区夏季强天气预报技巧,郭建平团队联合河北省气象局和中国气象局地球系统数值预报中心于2021—2022年连续两个夏季,借助无球探空移动观测平台,针对副高外围西来槽影响下的典型对流天气系统,开展了目标观测野外科学试验(图4)。通过移动走航观测,在潜在的对流触发区开展大气垂直结构的加密观测,通过构建更细的三角形网格,实现边界层辐合辐散的精细化观测,精准追踪对流触发前期大气垂直动力结构的变化。未来,团队将进一步通过模式敏感性试验,确定观测敏感区,并指挥移动观测平台在观测敏感区开展目标观测。将加密观测接入业务运行的快速循环同化系统,开展同化试验,实现观测与预报的实时联动,以期提高强对流天气预报准确率。

图4. 在气象联合基金项目支持下,团队联合河北气象局和中国气象局地球系统数值预报中心,2021—2022年连续两个夏季借助无球探空移动观测平台开展的针对副高外围西来槽影响下的对流天气的目标观测野外科学试验。

中尺度边界层热动力产品:助力“精密监测”和重大赛事气象服务保障

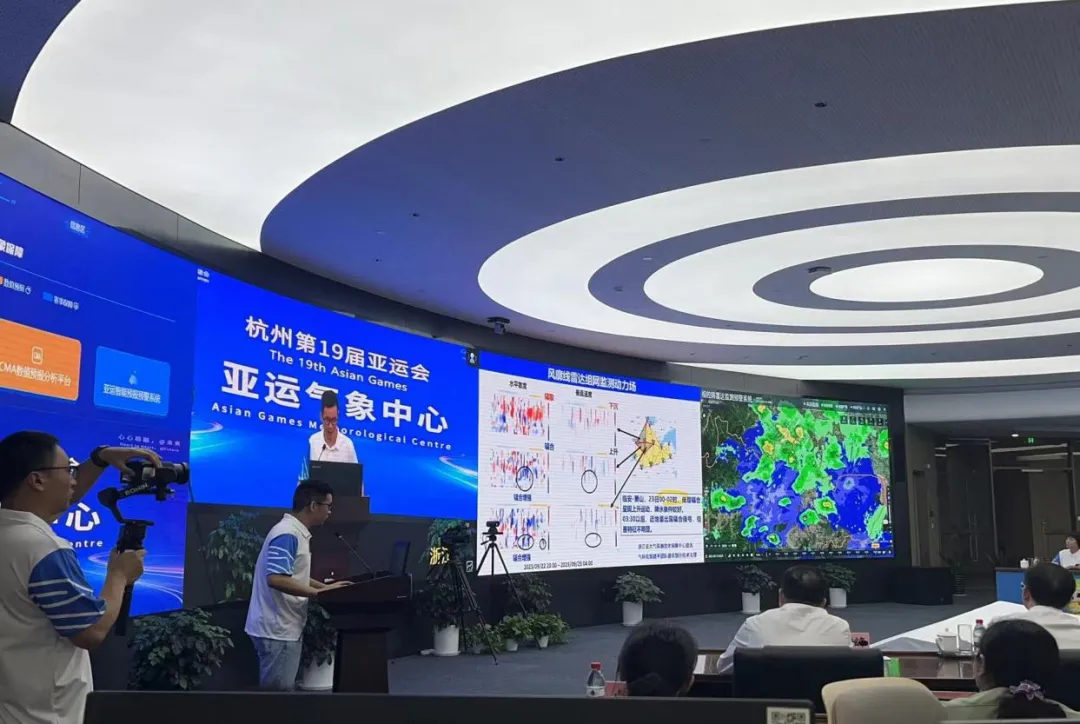

团队在做好基础研究的同时,始终瞄准业务需求和“精密监测”“精准预报”战略,积极践行“气象科技能力现代化”和“社会服务现代化”,坚持主动-互动-联动,推广风廓线雷达中尺度组网边界层关键参数反演和短临预警产品在国省两级监测预报业务单位落地应用,目前,已在中国气象局“天衡天衍”业务平台开展了为期一年的业务中试,并与浙江、福建、山东、江西、武汉、南京、厦门、成都、深圳和香港等地气象部门达成了合作意向(有些省市已完成研发并部署)。边界层成果已成功应用于第19届杭州亚运会和第31届成都大运会,为重大活动气象服务保障提供了坚实的科技支撑。在此过程中充分验证了组网反演和预警产品在对流触发监测预警中的可靠性。每一次产品的成功应用,团队成员都会感到无比兴奋与自豪,这不仅这是对团队长期努力成果和技术创新的肯定,也在推动我国灾害性强对流天气防灾减灾的道路上迈出了坚实而有力的一步。

图5. 大气关键动力参数实时产品应用于成都大运会(2023年7月28日)气象保障工作。

图6. 大气关键动力参数实时产品应用于杭州亚运会(2023年9月23日)气象保障工作。

勇闯气象前沿:是研究者,更是探险家

2023年,郭建平研究员获批国家自然科学基金委杰出青年科学基金项目“边界层-对流云降水相互作用”,在未来5年的项目执行周期里,他将继续带领团队聚焦大气动力参数廓线动态三角形反演算法研究,发展移动式无球探空适应性观测平台,以对流监测预警应用为目标,为我国气象站网科学布局和中小尺度对流天气数值预报事业做出应有贡献。郭建平研究员表示:“这一项目的获批不仅是对团队过去工作的认可,也为未来更深入探索湍流-对流相互作用这一天气学领域国际前沿科学问题提供了有力支持,未来,我们将从有云覆盖边界层过程无缝隙观测角度,为推动我国中小尺度气象学研究达到国际先进水平做点工作,为中国气象局实现‘两个现代化’贡献更多的智慧和力量。”

对于整个团队而言,充分发挥中国气象局垂直观测资料优势,补齐对流触发前高精度边界层廓线观测缺失的短板,开创强对流天气监测预警手段新格局,是要为之持续奋斗的永恒目标。团队将继续致力于提高对极端天气事件的认识和监测水平,为社会提供更加可靠的气象监测预警服务,朝着更高的科研峰巅迈进。