English

English

English

English

-

时间 2024-11-26

时间 2024-11-26

近日,Journal of Applied Meteorology and Climatology在线发表了青藏高原气象研究院与灾害天气国家重点实验室针对青藏高原陡峭地形区特点的数值模式优化研究成果“Impacts of Moisture Advection Scheme on Precipitation in the Steep Topography Region between the Tibetan Plateau and the Sichuan Basin”(水汽平流方案对青藏高原与四川盆地之间陡峭地形区降水的影响)。该成果的第一作者为青藏高原气象研究院郑青助理研究员,通讯作者为灾害天气国家重点实验室孙溦副研究员。

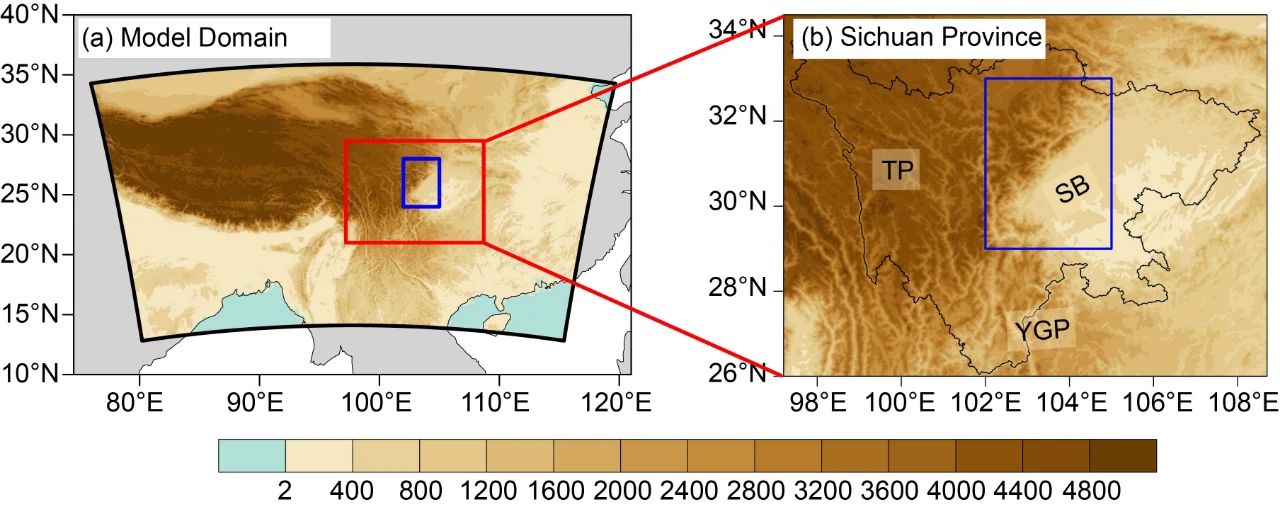

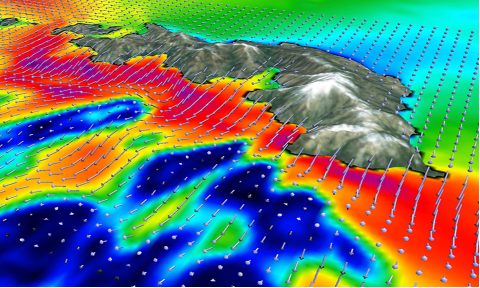

青藏高原东侧至四川盆地一带地形陡峭,是强降水、洪水、山体滑坡和泥石流等灾害的频发地区,也是数值模式预报水平偏低的典型地区(图1)。近年来,水汽平流方案在陡峭地形区模拟中的重要性逐渐凸显(图2),特别是由于数值模式中平流和凝结过程相互独立,容易引发平流-凝结问题。例如,当水汽从较暖湿的格点(低海拔)输送到较干冷的格点(高海拔)时,部分水汽可能会在到达较干冷的格点之前凝结。然而,模式并不会考虑平流过程中的凝结,这使得平流过程后可能有过多的水汽参与凝结,导致高海拔地区形成过多的虚假降水。

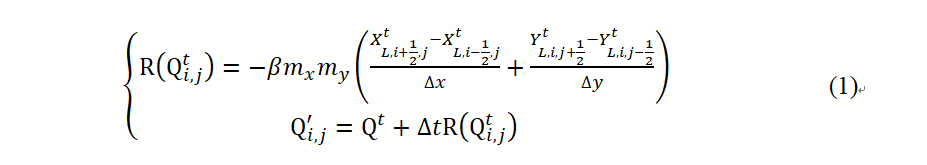

需要指出的是,不同水汽平流方案下平流-凝结问题的凸显程度有所不同。例如在半拉格朗日和高阶欧拉方案的传统平流方案中,平流项通过更多远距离格点计算完成,而这些远距离上游格点的水汽在平流过程中可能已凝结,不再影响当前平流项的计算。这种情况下,涉及更多远距离格点的处理方式可能放大陡峭地形处的平流-凝结问题,从而导致降水的模拟偏差。相比之下,两步保形平流方案(TSPAS)使用更局地的格点计算平流项,减少了远距离格点的使用,从而有利于缓解以上问题。在相对较低分辨率的气候模式中,一系列研究已证实了TSPAS平流方案在陡峭地形区的优势。但在高分辨率对流尺度天气模式中,TSPAS平流方案的实现及其效益一直缺乏研究。

图 1 (a) 模拟区域和(b) 四川区域。粗黑线和细黑线分别为模拟区域和四川省边界。阴影表示地形(单位:米)。蓝色矩形表示青藏高原东侧至四川盆地西侧的陡峭地形区。

图 2 水汽平流方案控制下的地形区水汽输送示意图

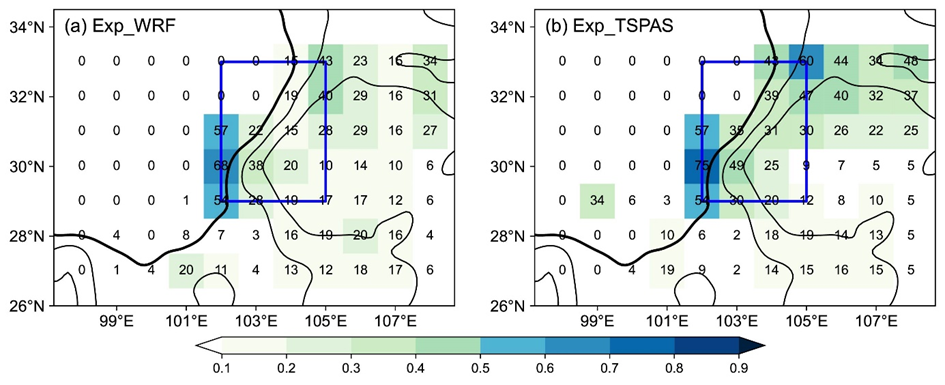

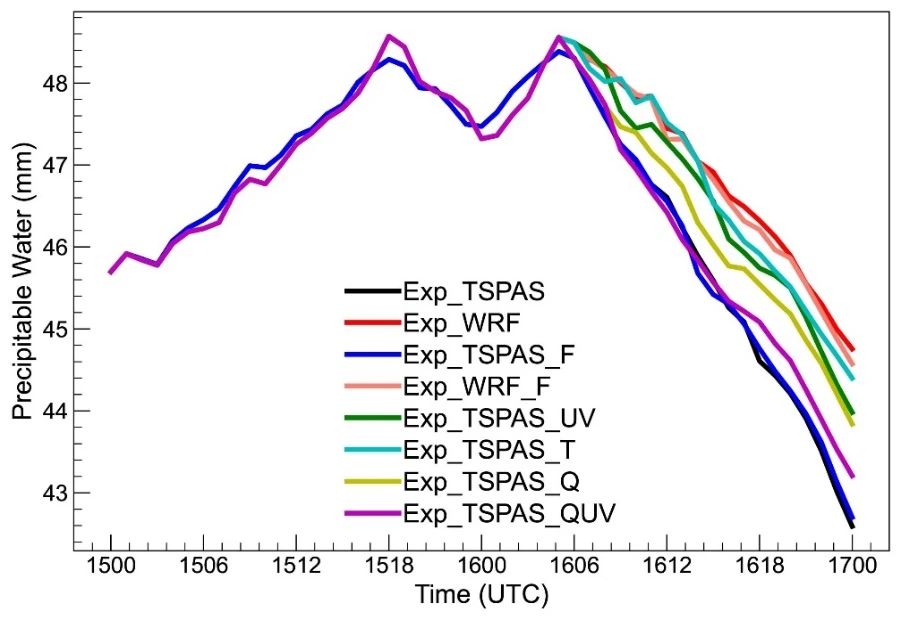

针对陡峭地形区降水预报难题与迫切业务需求,本研究通过模式动力框架底层代码研发,解决了TSPAS方案与区域数值模式在控制变量、时间离散方案以及地图投影方面的差异问题,在西南区域业务预报模式(SWC-WINGS)中实现了TSPAS水汽平流方案的建立。西南区域业务预报模式以WRF模式为内核,其TSPAS水汽平流方案计算如式(1)所示。通过2021年整个夏季数值预报试验分析表明,青藏高原东坡陡峭地形区的降水预报效果对水汽平流方案较为敏感,TSPAS水汽平流方案减少了低层大气中过量的水汽输送以及地形区降水的高估,进而改善了陡峭地形区的降水预报(图3)。为深入理解水汽平流方案对降水改进的贡献,研究进一步开展了水汽平流方案切换与分类控制平流方案影响变量的敏感性试验。结果显示,降水预报效果的改进主要来自于降水发生之前水汽平流方案的调整(图4黑色线与蓝色线),在水汽平流方案影响变量中,风和水汽的组合是改进降水预报的主要贡献因素(图4黑色线与紫色线)。

图 3 降水预报评分的空间分布。(a) WRF默认方案和(b) TSPAS方案下日降水量的FSS评分(数字为放大100倍后结果)。黑色实线代1000、2000和3000米(加粗)的地形高度。蓝色矩形表示青藏高原东侧至四川盆地西侧的陡峭地形区。

图 4 不同试验下大气可降水量时间变化序列。Exp_TSPAS与Exp_WRF分别使用TSPAS与WRF方案。Exp_TSPAS_F先使用TSPAS后切换为WRF方案,Exp_WRF_F先使用WRF后切换为TSPAS方案。Exp_TSPAS_UV、Exp_TSPAS_T、Exp_TSPAS_Q、Exp_TSPAS_QUV为分类控制平流方案影响变量试验,分别探究风场、温度、水汽、水汽与风场组合的贡献。

Zheng, Q., W. Sun, J. Li, Y. Feng, Z. Heng, and X. Jiang, 2024: Impacts of Moisture Advection Scheme on Precipitation in the Steep Topography Region between the Tibetan Plateau and the Sichuan Basin. https://doi.org/10.1175/JAMC-D-23-0111.1.