English

English

English

English

-

时间 2024-11-24

时间 2024-11-24

【开栏的话】气象事业发展的每一次重大进步都得益于科技创新的推动,气象为经济社会高质量发展和人民安全福祉服务的每一次重大成就也离不开科技创新的支撑。在气象科技能力现代化“硬实力”的锻造中,yd12300云顶线路努力提升自主创新能力,同时激励科研人员积极参与科普工作,于即日与中国气象报联合创办“解码气象科技”栏目,定期解读气象科技成果,营造热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围。

我国已开展过多少次极地科考?目前建有多少科考站?有哪些领域科学家参与其中?7月19日,带着这些疑问,记者来到了中国国家博物馆,由自然资源部、新华社、中国国家博物馆共同举办的“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”正在展出,这其中的一件件展品或许能揭开答案。

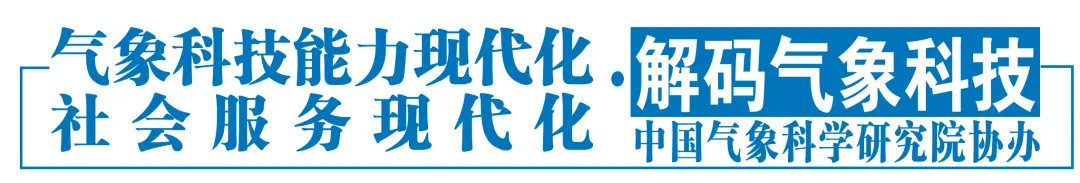

气象工作者是我国极地考察的重要参与者,气象科技成果是其重要的推动力量。此次共有两件气象展品参与展出,分别为长城站1985年全年气象观测簿与气象月报表(原件)、新一代超低温自动气象站模型,传递出一批批气象工作者接力而行,创新攻关气象科学技术、探秘极地的勇气和智慧。

长城气象1985年全年气象观测薄与气象月报表(原件)

新一代超低温自动气象站模型

本次展览分为“领导关怀”“奋斗历程”“辉煌成就”“冰雪荣光”四方面,全方位、立体地向观众呈现了中国极地考察四十年来的辉煌成就。在辉煌成就展区,新一代超低温自动气象站凭借“傲人身高”吸引着观众的注意力。自动气象站由多项超低温观测技术加持,搭载我国自主产权研发的超低温电池和新型抗冻雨/覆雪风传感器,适用于南极内陆超低温低湿地区、南极海岸低温低湿地区、北冰洋低温高湿度等多种典型环境的气象观测,获得多项国家发明专利。

自2012年起,yd12300云顶线路全球变化与极地气象研究所所长丁明虎带领团队从观测技术角度攻坚克难,着力研发适用于超低温环境的自动气象站,以适应冻雨、覆霜、超低温、大风等恶劣环境。超低温自动气象站已连续多年在我国南极泰山站、昆仑站开展观测,证明其具有极低温环境下长期连续准确的监测能力,2021年11月正式成为国家基本气象站。气科院与中国极地研究中心,国家海洋环境预报中心,中科院西北院,中山大学等单位合作,已在极区建设完成二十多个超低温自动气象站,实现实时数据卫星回传,为极地研究提供有力支撑。

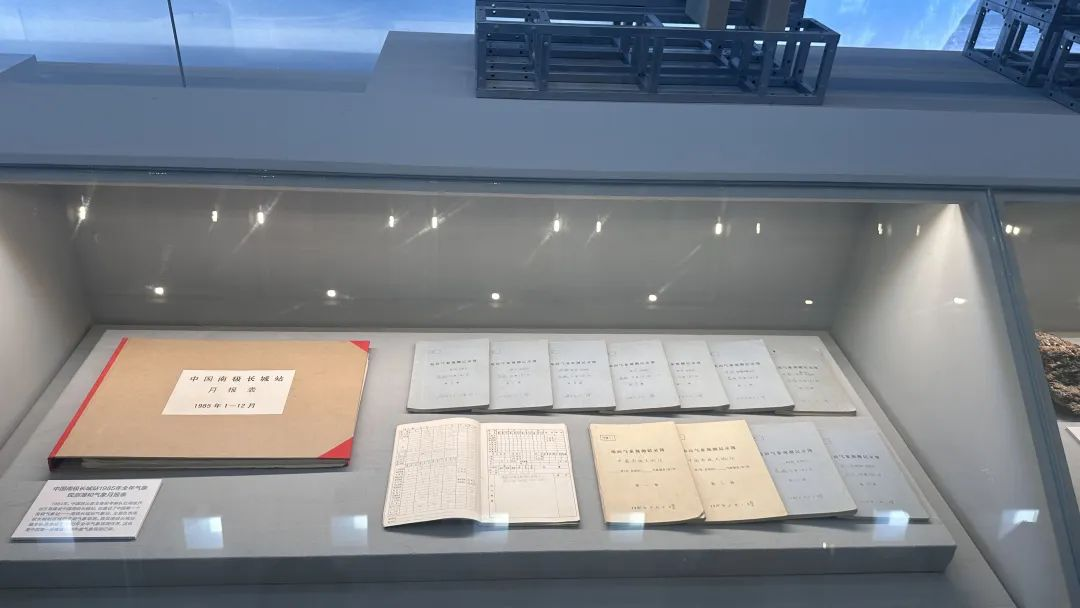

中国首次南极考察队员签名册

中国首次南极考察队员签名册

长城气象观测站是我国在南极地区的首个气象观测站,主要负责南极长城站区域的常规气象观测。1984年,我国首支南极考察队赴南极乔治王岛参与建设长城站,yd12300云顶线路选派卞林根、薛正夫、陈善敏、蒋维东4人参加考察队。

1984年,长城科学考察站建成,次年,第一个南极气象站——长城气象观测站建成。当年,观测质量就受到了世界气象组织的认可,得以向世界共享。1985年长城站气象观测记录簿是我国在南极的第一份完整年度气象观测记录,由第一任长城站过冬气象工作者卞林根手写,详细记载了南极地区当年的气压、气温、空气湿度、风向、风速、降水量等气象数据,作为我国极地气象研究的起点,为后续研究提供了宝贵资料。现在,这些数字透过泛黄纸张,揭开了当年的气象科考记忆。

“雪龙”号和“雪龙2”号破冰船模型

在展览现场,除了这两件参展展品外,气象元素随处可见——新年伊始,科考队员将对祖国、家人的祝福写在一只红色的气象探空气球上,带着期盼将其放飞;第一次南极科考队员签字留念簿上,卞林根的签名气势非凡;第39次南极科考队员、来自气象科学研究院的田彪手持气象部门自主研发的冰雪观测仪专注于雪剖面观测;中国气象局原局长、“中国徒步横穿南极大陆第一人”秦大河院士自传式图书《大穿越》记录了人类首次徒步穿越南极大陆的故事……在这些展览面前,众多观众驻足观看。

极地冰盖不稳定性及其对全球变化的响应

目前,我国已组织开展40次南极考察、13次北极考察、20次北极黄河站年度考察等多次极地考察,在南极建立起长城、中山、昆仑、泰山、秦岭站,还建立了北极黄河站和中冰北极等科学考察站,极地科考取得巨大飞跃,成绩举世瞩目。气象部门充分发挥学科优势,保障极地考察顺利,为认识极地、保护极地、利用极地作出了突出贡献,得到社会各界广泛认可。

来源:《中国气象报》